CENTENARIO NASCITA DEL MAESTRO “ITALO PICINI”

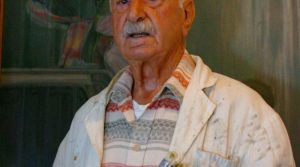

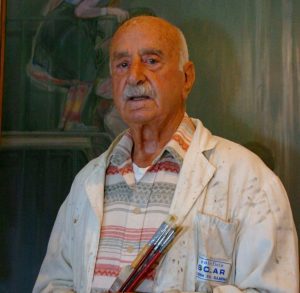

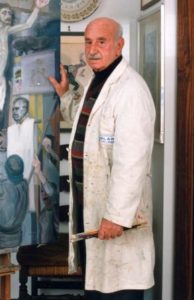

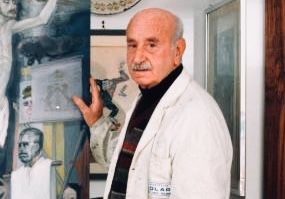

SULMONA – “Nato a Bugnara nel 1920, morto a Sulmona 2016. Ha frequentato la Scuola d’Arte di Sulmona e l’Istituto d’Arte dì Firenze, con una borsa di studio del Ministero dell’Educazione Nazionale. E’ stato Preside titolare dell’Istituto d’Arte di Sulmona. dopo avervi insegnato Pittura. Disegno e Arte del Tessuto. Si è dedicato al recupero e al rilancio della tessitura artistica abruzzese (Pescocostanzo) con lusinghieri consensi dalla critica specializzata e primi premi Nazionali e Internazionali. Per tale attività il Ministero della Pubblica Istruzione lo ha comandato ad insegnare Tecniche Espressive delle Tradizioni Popolari Abruzzesi presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila (corso speciale), dal 1976 al 1979. Dal 1942 partecipa per invito e per ammissione a numerose rassegne d’arte ufficiali in Italia e all’Estero fra cui: la XXIV Biennale di Venezia, le Quadriennali di Roma VI, VII, VIII, IX: il Maggio di Bari, dal 1955 al 1958:la Permanente di Milano. 1954: il Premio Michetti. dal 1948 al 1962: la Promotrice di Torino, dal 1953 al 1955; la Nazionale d’Arte di Verona. 1959; la Nazionale “Omaggio al Concilio”, Palazzo Venezia, Roma, 1962; l’Arte nel Mezzogiorno d’Italia. Palazzo delle Esposizioni. Roma 1953; la Collettiva della Galleria Roston di New York ,1963 e quella della Casa di Dante a Toronto, 1975; il Premio Sulmona delle Arti, dal 1957 ad oggi e tutte le regionali d’Abruzzo. Ha conseguito premi nazionali ed internazionali. Premiato ufficialmente dal Presidente della Regione Abruzzo con la statuetta d’argento IL GUERRIERO DI CAPESTRANO “Per una vita dedicala all’Arte”. Suoi dipinti figurano in Musei Pubblici al Castello Spagnolo (L’Aquila), Pinacoteca Regionale di L’Aquila (Palazzo dell’Emiciclo), Castello di Nocciano (CH), Museo d’Avalos Vasto. Museo Barbella Chieti, Museo Internazionale d’Arte Sacra Fermo, Museo Internazionale d’Arte Sacra S. Gabriele: lsola del Gran Sasso(Te).Museo Papa Giovanni XXIII Sotto il Monte(BG), Museo dello Splendore-Giulianova (TE), Pinacoteca della Regione Puglia (Bari), Pinacoteca Civica-Pianella (PE), Pinacoteche Comunali di Pescara,.Teramo, Pratola P. e Sulmona, alle Mostre Permanenti del Palazzo della Provincia Sulmona (AQ), Palazzo Colella di Pratola P. (AQ), al Liceo Classico di Sulmona (AQ), a Casoli d’Atri(TE), Museo degli Angeli-San Giuliano(CB), Museo Epicentro-Gala di Barcellona (ME), Museo degli Arazzi-Palazzo Fanzago ( Pescocostanzo-AQ), in raccolte private in Italia. Francia, Svizzera. Olanda, Usa, Jugoslavia. Hanno scritto di lui: A. Bandera – C. Barbieri – C. Baumgarth – F. Bellonzo – E. Bellucci – P.P. Bellucci – M. Biancale – B. Bianchi – R. Biason – A. Bonanni – M. Calabrese – F. Cavallo – S. Cicatelli – A. Civitareale – C. Alicandri Ciufelli – E. Costi – E. Di Carlo – P. D’Andrea – E. Doni – M. Gallian – A. Gasbarrini -O. Giannangeli – G. Giullante – S. Girace – R. Grabsky – V. Guzzi – F. lengo – M. Lucci – M. Lunetta – A. Mancini – M. Magnifici – G. Magrini – L. Marziano – E. Mattiocco – M. Melson – P, Moretti – R. Notte – R. Panza – O. Pelino – G. Piccirilli – M. Portalupi – C’. Ricciardi – G. Rosato -A. Rubini – A. Sardi – P. Scarpa – G. Sciortino – G. Sgattoni – G. Spinelli de Sant’Elena – I.. Strozzieri – P. Tirone – W. Tortoreto – C. Toumarinson – A. Trinchini – Var – M. Venturoli – Von Graefe – F. Zamponini”.

A scritto di lui il Critico d’arte Carlo Fabrizio Carli

“…e pietas nella sua pittura

La vicenda artistica e la correlata (non certo l’adeguata, come appunto si vedrà) fortuna critica di Italo Picini costituiscono un episodio esemplare della tuttora carente, spesso distorta, conoscenza dei percorsi estetici del Novecento da poco concluso. Per non dilatare genericamente il discorso, s’intenderà qui il Novecento italiano, tuttavia nella fondata convinzione che anche altrove la questione debba porsi in termini non molto dissimili.

Ora, che i bilanci storico-critici novecenteschi richiedessero – a parte emergenze di consolidata rilevanza – di essere sottoposti a attenta verifica non è certo istanza né nuova né isolata. Tuttavia si danno degli episodi in cui la vistosità della sopravvalutazione, ovvero l’entità dei torti critici – Italo Picini risultando penalizzato da questi ultimi – giunge ad assumere tale perentoria evidenza da assurgere al rilievo di un “caso” culturale.

Che uno dei maggiori artisti dell’Abruzzo del secondo dopoguerra, certo il più significativo espresso, durante almeno un ventennio – diciamo pure, dalla fine degli anni ’40 a tutti i ’60 – dal comprensorio peligno; colui che, negli anni ’50, rivestì per l’intera regione il ruolo di “uomo delle novità”, ruolo coerentemente, del resto, sottolineato dalle partecipazioni alla Biennale veneziana, alle Quadriennali e, con insistenza serrata, alle più prestigiose rassegne nazionali, dai “Premi Michetti”, al “Maggio” di Bari, e via via – come documentato dal regesto espositivo – abbia visto nel tempo offuscare la propria notorietà, perfino a vantaggio di modesti epigoni, costituisce una vera e propria distorsione storiografica (per disinformazione, evidentemente), che impone di essere riparata e risarcita.

I primissimi esordi dell’artista vanno individuati nella frequentazione dell’Istituto d’Arte di Firenze – siamo negli anni di viraggio tra terzo e quarto decennio del ‘900 – con l’opzione per un’attitudine marcatamente intimistica, una raffinata pittura tonale (non si dimentichi l’influsso morandiano e della “Scuola Romana”) e per una tavolozza in cui prevalevano le terre. Esemplare approdo di questa iniziale fase piciniana – per nulla marginale, come qualche critico ha ipotizzato – può considerarsi un piccolo olio Piccioncini (1945), non facente parte della donazione e attualmente da considerarsi disperso.

Non si dimentichi, d’altronde, che all’Istituto d’Arte fiorentino Picini ebbe come maestri Gianni Vagnetti e Alberto Caligiani, in un’atmosfera culturale ispirata dalle figure di Ottone Rosai e di Ardengo Soffici, di Felice Carena e di Primo Conti. Ma Firenze significa innanzitutto storia dell’arte, i musei, le chiese e i palazzi con il loro corredo plastico-pittorico, che difatti Picini ebbe modo di frequentare con assiduità, restando colpito in particolare da Giotto, con le sue Madonne dalla fisicità possente di popolane regali, e da Masaccio, specialmente quello del Carmine e in particolare La cacciata dall’Eden, figure di perentoria plasticità che, al confronto diretto, fanno apparire goffi e risibili i primogenitori di Masolino: una lezione che avrebbe avuto molto da insegnare all’artista appena qualche anno più tardi, come si vedrà.

Ecco, quindi, la prima decina di dipinti – perloppiù nature morte e ritratti – eseguiti da un Picini tra i 20 e i 25 anni; dipinti già maturi e personali, che vengono difatti notati e premiati anche in occasioni rilevanti, come, nel 1942, il “Premio Città di Firenze” e la Sindacale interregionale pescarese. Comunque pittura tutta privata, personale, della quale l’artista neppure ipotizzava una destinazione commerciale, fedele già allora a quella che sarebbe sempre stata per lui una costante disposizione, seppure enunciata nell’ambito di una esplicita dichiarazione di poetica, solo molti anni più tardi: “non lavoro per l’arredo della casa“.

Tale pacato approccio alla pittura venne letteralmente sconvolto dalla visita che il pittore effettuò nel 1946 alla mostra d’arte francese, allestita a Roma alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna; esposizione che, dopo gli anni terribili della guerra e il periodo di accentuata declinazione classicista e di un certo quale rinserramento autarchico che li aveva preceduti, veniva a riaprire, nella capitale e più diffusamente nell’area centro-meridionale del Paese, un confronto diretto (quindi oltre la mediazione degli Italiens de Paris) della cultura italiana con quanto si era verificato, nel trascorso quarto di secolo, nell’ambito delle tendenze estetiche internazionali d’avanguardia.

In particolare, la presa di coscienza del lessico postcubista e degli approdi surrealisti sortirono su Picini un effetto realmente dirompente, che – probabilmente – dovettero andare di pari passo con l’eco suscitata nell’artista da quanto andava maturando anche in Italia, in direzione dell’ Astratto concreto venturiano. L’attitudine riflessiva e intimistica si ribaltò letteralmente in una disposizione fantastica e visionaria, aperta all’impiego antinaturalistico del colore, e comunque caratterizzata dall’abolizione dalla tavolozza del bianco e del nero. Ecco così nascere opere come Danza primitiva (1946) e Contorsionista (1949), tra le isolate ideazioni plastico-tridimensionali (modellate in cera e gesso) e un gruppo di oli dalla cromia vivacissima e dalla risoluzione formale sinteticamente geometrizzata ( Il Mulino stregato 1946; C’era un cavallo tutto quadrettato, 1949), alcuni dei quali (La notte della Befana,1946; Carro, 1947, esposto alla Biennale veneziana del 1948) sembrerebbero specificatamente rinviare prepotentemente al repertorio del futurismo deperiano, se non fosse per il fatto che al tempo Picini non doveva neppure conoscere l’artista di Rovereto.

Ma è sul versante cronologico tra anni ’40 e ’50 che Picini accede al repertorio figurativo più propriamente personale. e che ne connoterà la pittura durante un buon quindicennio: sono ritratti di donne del popolo, non di rado bambine (contadine, lavandaie, pescivendole, mietitrici, vesciarelle, ovvero trovatelle), ma pure inquadrature paesaggistiche pressoché interamente del territorio peligno, e qualche rara natura morta. Una pittura, dunque, fortemente contestualizzata in quanto a collocazione geografica, ma nondimeno nient’affatto provinciale, coraggiosa nel prendere le distanze – pur nell’affinità dei temi – da una tradizione figurativa locale, abruzzese, ancora pressoché egemone e ritualmente assecondata. Picini raffigurava, sì, le popolane della sua terra, ma la sua attitudine non era certo più quella di un pittoresco compiaciuto e etnografico di un Michetti e di un Celommi; faceva egli pittura sociale, ma la sua disposizione era ben diversa da quella estremo-feudale di un pur grandissimo Patini. I decenni erano passati; ed era passata la guerra, con le distruzioni materiali e morali, con una rincrudita povertà, ma anche con le avvisaglie di mutamenti radicali. Per chi avesse antenne sufficientemente sensibili e sapesse spingersi oltre la scorza delle apparenze, era evidente come l’Abruzzo arcaico e patriarcale, con i suoi seducenti, immemorabili retaggi tradizionali, le profonde ingiustizie sociali, la piaga dell’emigrazione, fosse ormai alla soglia della svolta modernizzatrice.

Per anni, Picini visitò d’estate i lavatoi pubblici, i mercati, le campagne abruzzesi, disegnando le donne del popolo intente nei loro durissimi lavori; disegni veloci, molto attenti al dato chiaroscurale, o bozzetti a tempera che, d’inverno, rielaborava in pittura ad olio o ancora a tempera nello studio sulmonese. Ciò che più stava a cuore a Picini erano, in realtà, dei valori formali, le larghe masse, le curve di quelle donne disfatte dalle gravidanze e da fatiche spesso disumane; affidate alla loro carnalità debordante: figure risolte in monocromo, sull’azzurro, sul turchino, sul verde, sul violetto; che erano poi i colori della Valle peligna; gamma a cui s’improntavano dunque, spontaneamente, anche i paesaggi.

Ma presto l’interesse formale, mai freddo e astratto, lasciava spazio nell’attitudine del pittore alla partecipazione esistenziale, alla ribellione verso un destino privo di umano riscatto; alla solidarietà nei confronti dei ceti più esposti e fragili: le donne e i bambini in particolare. Davvero, nel caso dell’artista abruzzese, valeva l’antico adagio: facit indignatio versus; la ribellione si faceva pittura.

Più avanti ancora sarà la volta, sull’onda delle notizie drammatiche provenienti dal Sudamerica – a cominciare dall’abnorme tragedia dei “ragazzi di strada” brasiliani – degli adolescenti, tuttavia, visti non soltanto in quanto vittime di eventi crudeli, ma altresì in quanto interpreti di una differente rispetto a quella degli adulti, commossa, talvolta pure aspra e tagliente, fragilità sentimentale (Cinema all’aperto, 2000).

Pochi pittori, come Picini, hanno dato voce con tanta intima adesione ad istanze di profonda pietà per l’uomo e il suo destino; pietà lontana tanto da sfaldamenti sentimentali che da concessioni ad una retorica ideologica. L’artista è perfettamente consapevole – lo ha anzi pubblicamente dichiarato, evocando ricordi personali – che nella durezza della loro esistenza, proprio quelle popolane su cui si posava il suo sguardo pietoso, potevano a loro volta essere crudelissime nei confronti, poniamo, degli animali. D’altronde, evocando le vittime innocenti di catastrofi naturali (Madre del Vajont, 1964; Vedova del Belice, 1968) e più tragicamente ancora di conflitti etnici e politici – si trattasse del Vietnam, della Palestina, del Nicaragua, dei territori dell’ex Jugoslavia, ma anche della Svezia permissiva e del suo soltanto apparentemente liberale sistema carcerario (Tentativo di fuga, 1993) – egli ha sempre guardato alla sofferenza dell’uomo, non al marchio e alle convenienze ideologiche, assumendo perciò stesso una collocazione isolata e impopolare, e rinunciando a facili e interessati avalli di parte.

Indicativi riescono al riguardo i collegamenti da taluno istituiti tra il mondo pittorico di Picini e quello letterario di Ignazio Silone – cristiano senza chiesa e socialista senza partito – per quanto riguarda il mondo contadino, e quello dell’eretico e scomodo Pasolini, per quanto riguarda gli adolescenti, che dalle immagini pittoriche piciniane istintivamente rinviano la memoria all’acerba umanità delle periferie romane degli anni ’50 e ’60.

Quali i referenti più propriamente pittorici dell’artista? La critica ne ha opportunamente indicato un vasto spettro, come giustamente si confà ad un artista coltivato, dai molti interessi e curiosità intellettuali. Referenti, peraltro, più pertinenti al lavoro piciniano dai tardi anni ’60 in avanti. quali l’Espressionismo nordico e in particolare tedesco d’inizio ‘900: da Ensor a Permeke, da Munch a Nolde e alla Brucke, dalla Kollwitz a Barlach a Kokosckha; ma pure il grandissimo, davvero imprescindibile Bacon (se ne tornerà a parlare più avanti) e, per approdare alla situazione italiana, un certo realismo di matrice sociale, esemplarmente interpretato – per intenderci – da un pittore come Alberto Sughi.

Tuttavia, a quanto risulta, ne ha tralasciato uno che pure per Picini rivestì rilevanza notevolissima e fino a partire dagli anni ’50. Vale a dire Lorenzo Viani, anche lui intento a evocare con attitudine di forte pietà un mondo di esclusi, di vinti: pescatori viareggini, contadini versiliesi, vageri, prostitute. Un ulteriore referente privilegiato per Picini può essere ravvisato in Luigi Bartolini pittore (più ancora che nel mirabile magistero incisorio), specie riguardo il topos ricorrente di massicce lavandaie intente al lavoro presso le fontane marchigiane.

Proseguendo l’esame dell’itinerario pittorico piciniano, al ciclo dei monocromi azzurro-verdi fece seguito una breve fase di maggiore articolazione cromatica (si rifletta, poniamo, agli oli Lavandaie, 1955 e Crivellatura del grano, 1958), che prescindeva tuttavia da accensioni violente. Pittura di larghe masse, di ampie stesure cromatiche che, dal punto di vista tematico, si atteneva pur sempre al repertorio delle popolane e dei paesaggi peligni, ma che, per quanto riguardava l’impianto compositivo, si faceva più istintiva, più libera da un iniziale progetto, fino alla pratica dissoluzione del ruolo del disegno. Pittura che si sviluppava progressivamente durante lo stesso processo elaborativo del quadro, magari utilizzando, se fossero tornati utili alla composizione, elementi casualmente propostisi (colature, macchie), e registrava così in Picini – che sarebbe sempre restato fedele alle istanze figurali, al primato dell’immagine – un filtrato influsso delle allora fortunatissime istanze aniconiche. Del resto, si guardi ad un dipinto come La casa spaccata del 1961, risolto con una decisa semplificazione delle zone cromatiche (a “macchia”), assai attenta ai valori tonali e prossima al lessico astratteggiante.

E, certo, ha il suo preciso significato il fatto che Picini, a differenza di molti altri esponenti della figurazione, pure nel corso del doppio decennio ’60 e ’70, abbia costantemente evitato il ricorso al filtro fotografico, scegliendo di restare esclusivamente legato alle istanze della pittura.

A metà degli anni ’60, è dato registrare un rallentamento dell’attività espositiva del nostro artista, fino ad allora intensissima: l’incarico di Direttore della Scuola d’Arte sulmonese, la guida del “laboratorio” di tessitura tradizionale da lui promosso a Sulmona con appassionata competenza, infine l’insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila valsero ad indirizzare in ambito didattico molte energie di Picini, sottraendole alla pittura. Ad ogni modo, pur senza nessun diretto nesso causale, proprio in questo frangente cronologico la pittura dell’artista conosce un ulteriore momento di svolta: i quadri tornano all’impianto monocromatico, anche se il colore diviene ora il grigio, o meglio, un’ampia gamma di grigi caldi, talvolta viranti verso il bruno e l’ocra. La ragione di questa scelta di Picini appare evidente: è una scelta di valenza antimpressionistica; il desiderio di reagire al dissolvimento dell’immagine e della pittura in un pur cromaticamente affascinante sfarfallio retinico; e, al tempo stesso, di contrapporre i tanti drammi umani della contemporaneità ad un’ormai anacronistica joie de vivre, all’attitudine spensierata che proprio l’Impressionismo aveva interpretatate in forme esemplari, dando voce in pittura all’ottimismo che discendeva dalle certezze borghesi e positiviste del secondo ‘800. Non a caso, di quello strepitoso contesto artistico, Picini sceglieva di guardare a due artisti sommi ma austeri, defilati e in certa misura discordi, come Daumier e Millet, oltre ovviamente alla lezione imprescindibile di Cézanne, maestro primo di tutti i moderni.

E, come si è già avuto modo di accennare, questa matura fase piciniana rivela l’eco probabilmente inevitabile della pittura immensa e sconvolgente di Francis Bacon; avvertibile in particolare nei lineamenti dei visi aggrediti da una sorta di dissolvenza, segnati dal marchio di una stranitezza intima e travagliata, orma della più radicale tragicità del maestro inglese, di quella sequenza di volti devastati dal male di vivere, da una solitudine disperata e invalicabile, dall’insorgere quasi metamorfico dell’elemento bestiale, sempre latente nell’essere umano.

Ne discendeva, nell’artista abruzzese, una pittura aspra e disamabile fino a riuscire scontrosa; antigraziosa, la definì lo stesso Picini, facendo propria una sigla coniata, molti anni prima e in un contesto completamente diverso da Carrà, per designare la fase più marcatamente arcaicista del suo itinerario.

In un primo segmento operativo, i soggetti restano gli stessi: quelle popolane abruzzesi, cui tanta austerità formale e coloristica giova ad attribuire una monumentalità solenne, una sorta di austera regalità. Ma presto – e siamo ormai agli esordi degli anni ’70 – l’attenzione di Picini andava spostandosi, come s’è accennato, sul mondo dei bambini e degli adolescenti, vittime innocenti e più esposte delle guerre e delle crudeltà dei grandi. Senza tuttavia che il tema prevalente diventasse esclusivo, come attestano opportunamente qualche inquadratura di paesaggio (l’olio Rocce bianche, 1978) e una più nutrita serie di felici nature morte, di cui gioverà qui citare almeno una tempera di grande qualità come Branda – disamabile, eppure struggente, al limite perfino inquietante “natura morta” fatta solo di una rete da letto con sopra il fagotto malamente ripiegato di lenzuoli e coperte – attualmente conservata a L’Aquila nel Museo d’Arte Contemporanea del Castello spagnolo.

Dalla fine degli anni ’70 in avanti, fino ad oggi in sostanza, la pittura di Italo Picini ha proseguito in tale alveo, con tuttavia un intimo mutamento di rotta, in direzione di una progressiva riacquisizione del disegno, del progetto iniziale del quadro, che a lungo l’artista aveva invece sacrificato a quella che è stata la prioritaria ansia estetica della modernità: l’effetto di immediatezza istintiva, la cattura dell’emozione, infine la rivelazione dell’attimo. Un esito, certo provvisorio del lavoro tuttora alacremente aperto dell’artista, ma ben indicativo della coerenza di un itinerario d’arte e di vita, di cultura e d’impegno civile, sempre fedele a sé stesso, costantemente teso a coniugare estetica ed etica, comunque a privilegiare il primato del sentimento e dell’emozione.

Festeggiato il centenario di Picini, il nipote: “Nessuno usi il suo nome per farsi pubblicità”

Oggi avrebbe compiuto 100 e proprio oggi è stata apposta una targa in sua memoria. Una cerimonia semplice, nel pieno rispetto della normativa anti Covid, e intensa per ricordare il maestro Italo Picini, scomparso nel 2016. Presente per la Provincia il consigliere Andrea Ramunno, il vicesindaco del Comune di Sulmona Marina Bianco, il presidente dell’Archeoclub cittadino Alessandro Bencivenga e i familiari del maestro. Al riguardo, il nipote Marco Picini ha voluto rimarcare che il nome del maestro non può essere utilizzato per iniziative non autorizzate e per farsi pubblicità. “Di recente sono avvenuti episodi spiacevoli” afferma Marco Picini “le opere di Italo Picini sono esposte in questa Pinacoteca della Provincia e non servono altri progetti mirati a fare pubblicità ai promotori. Quello che si è fatto e che si farà è solo per la città di Sulmona e per la cultura di questa città”.

UNA TARGA IN VIA MAZARA RICORDERA’ L’ARTISTA ITALO PICINI

7 Novembre 2020

Per celebrare il centenario della nascita del Maestro Italo Picini, lunedì prossimo, 9 novembre alle 16, in via Mazara, presso la Pinacoteca Provinciale a lui intitolata, sarà scoperta una targa in memoria dell’artista scomparso nell’ottobre del 2016. Alla cerimonia interverranno il sindaco Annamaria Casini, il consigliere provinciale Andrea Ramunno e il presidente della sezione sulmonese dell’Archeoclub Alessandro Bencivenga. Per il rispetto delle normative anti-Covid l’intera cerimonia si svolgerà nel cortile della sede della Provincia dell’Aquila alla presenza delle autorità invitate e dei giornalisti accreditati. Un ringraziamento particolare gli organizzatori rivolgono al personale della Provincia dell’Aquila, al Comune di Sulmona, a Fabio Maiorano per la collaborazione prestata ed alla ditta “Stati marmi e graniti” nella persona del titolare Nico che ha omaggiato la famiglia Picini del manufatto.

A PALAZZO RICCIARDELLI UNA TARGA PER I CENTO ANNI DEL MAESTRO ITALO PICINI

9 Novembre 2020

Una targa sul muro di palazzo Ricciardelli che ospita la Provincia e i locali della Pinacoteca intitolata ad Italo Picini è stata scoperta oggi pomeriggio nel centenario della nascita dell’artista scomparso quattro anni fa. “L’illustre figlio della città”, come lo ha definito il vice sindaco Marina Bianco, è stato ricordato anche come insigne docente nel Liceo Artistico sulmonese “Mazara”. “Con le sue opere Picini ha raccontato i mercati abruzzesi, le donne della nostra terra e i paesaggi della valle Peligna” ha sottolineato il vice sindaco, ricordando i soggetti che hanno ispirato l’arte di Picini. Il consigliere provinciale Andrea Ramunno ha auspicato una ripresa delle attività di cultura, che da sempre caratterizzano la città di Sulmona, anche nel nome di Italo Picini. Iniziative legate alla figura e all’opera dell’artista sono state annunciate da Alessandro Bencivenga, presidente della sezione sulmonese dell’Archeoclub. “Nostro obiettivo è quello di far scoprire o riscoprire l’arte del maestro Picini – ha precisato Bencivenga – abbiamo già avviato progetti con l’istituto d’istruzione superiore Ovidio, favorendo attività di alternanza scuola-lavoro, proprio qui nella pinacoteca intitolata a Picini”. Ma l’Archeoclub, a sostegno di altre iniziative da porre in essere appena possibile, lancerà anche la shopping bag che ritrae opere di Picini. Nel ringraziare quanti si sono adoperati per le opere di commemorazione dell’artista, il nipote Marco Picini ha tenuto a chiarire che nessuno dovrà utilizzare il nome del maestro per iniziative non autorizzate. “So a chi rivolgo questo appello perchè anche di recente sono accaduti fatti spiacevoli – ha concluso – infatti tutto quello che si è fatto e che si farà è solo per la città di Sulmona e per la cultura di questa città, Italo Picini gode di una pinacoteca che ospita sue cento opere e non ha bisogno di altri spazi nè di farsi pubblicità”.

CENTENARIO PICINI: UNA TARGA PER RICORDARE IL MAESTRO

written by Andrea D’Aurelio 7 novembre 2020

SULMONA – Targa e drappo per ricordare il compianto italo Picini in occasione del centenario della sua nascita. Con una breve cerimonia lunedì 9 novembre alle ore 16,00 in via Mazzara, presso la Pinacoteca Provinciale a lui intitolata, dopo l’installazione della targa si procederà allo scoprimento del drappo. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, la Provincia dell’Aquila con il consigliere Andrea Ramunno ed il Presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Sulmona Alessandro Bencivenga. Per il rispetto delle normative anti-Covid l’intera cerimonia si svolgerà nel cortile della sede della provincia dell’Aquila alla presenza delle autorità. “Un ringraziamento particolare al personale della Provincia dell’Aquila, al Comune di Sulmona, al Prof. Fabio Maiorano per la collaborazione prestata ed alla ditta “Stati marmi e graniti” nella persona del titolare Nico che ha omaggiato la famiglia Picini del manufatto”- scrivono i familiari. (a.d’.a.)

“DIFFIDA” E TANTE EMOZIONI: UNA TARGA PER IL CENTENARIO DI PICINI

written by Andrea D’Aurelio 9 novembre 2020

SULMONA – La fine di un percorso che ha inteso valorizzare la memoria e le opere del maestro Italo Picini ma anche il punto di partenza per nuove iniziative. E’ stato questo il senso della breve cerimonia di oggi pomeriggio, davanti Palazzo Riccitelli che ospita la Provincia dell’Aquila, dove è stata scoperta una targa in memoria proprio del compianto Picini in occasione del centenario della sua nascita. Non solo emozioni e buon auspici ma anche una “diffida” partita dal nipote, Marco Picini, a non utilizzare il nome del maestro per iniziative non autorizzate. “So a chi rivolgo questo appello perchè anche di recente sono accaduti fatti spiacevoli – ha esordito Picini – infatti tutto quello che si è fatto e che si farà è solo per la città di Sulmona e per la cultura di questa città, Italo Picini gode di una pinacoteca che ospita sue cento opere e non ha bisogno di altri spazi nè di farsi pubblicità”. Dalla famiglia Picini è arrivato il grazie a Comune, Provincia ed Archeoclub per l’iniziativa che sugella la conclusione di un percorso. “L’illustre figlio della città”, come lo ha definito il vice sindaco Marina Bianco, è stato ricordato anche come insigne docente nel Liceo Artistico sulmonese “Mazara”. “Con le sue opere Picini ha raccontato i mercati abruzzesi, le donne della nostra terra e i paesaggi della valle Peligna” ha sottolineato il vice sindaco, ricordando i soggetti che hanno ispirato l’arte di Picini. Il consigliere provinciale Andrea Ramunno ha auspicato una ripresa delle attività di cultura, che da sempre caratterizzano la città di Sulmona, anche nel nome di Italo Picini. Iniziative legate alla figura e all’opera dell’artista sono state annunciate da Alessandro Bencivenga, presidente della sezione sulmonese dell’Archeoclub, che di recente ha siglato una convenzione con il Polo “Ovidio” per un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Il Vaschione

CENTO ANNI DALLA NASCITA DI PICINI

Nov 09, 2020,

IN VIA MAZARA DAVANTI ALLA PINACOTECA CON CENTO DELLE SUE OPERE

9 NOVEMBRE 2020 – Significativa cerimonia, con le modalità e i tempi consentiti dal covid, per festeggiare, davanti alla pinacoteca del Palazzo della Provincia in Via Mazara a Sulmona, il maestro Italo Picini che avrebbe compiuto cento anni. E’ stata fortemente voluta dal nipote, Marco (nella foto del titolo), ma a ricordare l’artista che portava con sè i paesaggi peligni e le donne “sfasciate” (come lui le chiamava), cioè le popolane sfinite dalla fatica dei lavatoi, dei campi, delle stalle, oppure i fanciulli affascinanti per la loro disinvolta purezza, c’erano i non molti che Italo Picini ancora sopportava, quando aveva superato i 75 anni, limite che assegnava ad ogni vita decente e utile, lui che si era avvicinato ai cento. In un commosso ricordo dell’artista che visse e operò pensando sempre alla sua Sulmona, Marco Picini ha diffidato chiunque dall’appropriarsi dell’anniversario per farsi bello delle opere e della profonda maturazione pittorica, segnata da sofferenze, piccole e grandi depressioni, voli alti e alti riconoscimenti, alcuni del tutto sorprendenti ed inattesi, tale è stata l’efficacia permeante del suo stile in ambiti territoriali ed artistici tra i più vari. Chiaro il riferimento al “Premio Sulmona”, che oltre tutto Italo Picini detestava.

Cento anni dalla nascita, una targa in ricordo del maestro Picini – Il Germe

9 NOVEMBRE 2020

Avrebbe compiuto cento anni il sulmonese Italo Picini, pittore, scultore, artista tout-court considerato uno degli artisti internazionali più importanti come affermato da diversi critici d’arte. Nonostante la scarsa attenzione avuta in patria, a Picini è stato commutato un riconoscimento postumo grazie anche all’intitolazione della pinacoteca al Palazzo della Provincia di viale Mazara, dopo la donazione di oltre cento opere fortemente voluta dalla famiglia. Picini scomparso 4 anni fa, è stato uno dei primi e pochi abruzzesi che hanno partecipato alla Biennale di Venezia oltre che a diversi premi prestigiosi. È stato allievo di Teofilo Patini e insegnante nell’allora istituto d’arte Mazara e all’Accademia d’Arte dell’Aquila. Oggi a cento anni dalla sua nascita, è stata posta una targa in ricordo del grande artista sul palazzo della Provincia.

Centenario dell’artista sulmonese – Il Centro

La pinacoteca provinciale dedicata a Picini

SULMONA . Avrebbe compiuto 100 anni ieri il maestro Italo Picini, a cui è stata dedicata la pinacoteca provinciale, dov’è stata scoperta la targa in sua memoria. In occasione del centenario della…

10 novembre 2020

SULMONA . Avrebbe compiuto 100 anni ieri il maestro Italo Picini, a cui è stata dedicata la pinacoteca provinciale, dov’è stata scoperta la targa in sua memoria.

In occasione del centenario della nascita dell’illustre artista sulmonese, scomparso nel 2016, il Comune ha tenuto una piccola, ma simbolica cerimonia nell’ex palazzo della Provincia in via Mazara, alla presenza del vicesindaco Marina Bianco e del consigliere comunale e provinciale Andrea Ramunno. «Ho partecipato con immenso a piacere alla breve, ma significativa cerimonia per omaggiare, a nome dell’amministrazione e della comunità, un figlio illustre della città», ha detto Bianco, «è doveroso ricordare il maestro Picini, artista raffinato che ha dato lustro alla sua terra e all’Italia rendendo orgogliosi i sulmonesi: basti pensare alle sue opere, un patrimonio artistico prestigioso da sempre apprezzato dalla critica, tanto da aver ricevuto diversi premi nazionali e internazionali e vantando la partecipazione ad importantissime rassegne internazionali. Ho avuto l’onore di conoscerlo indirettamente nella sua veste di insegnante al liceo artistico Mazara e ne ho subito apprezzato le grandi qualità umane, professionali e artistiche», ha ricordato il vice sindaco, «è con grande emozione dunque che sono a conferire l’omaggio della città al maestro Picini, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per far sì che le sue opere vivano per sempre». Hanno partecipato alla cerimonia anche rappresentanti della famiglia dell’artista, il consigliere Ramunno e il presidente dell’Archeoclub Alessandro Bencivenga. La produzione artistica di Picini, che ha esposto nelle più importanti rassegne italiane e internazionali, è stata apprezzata da critici del calibro di Carlo Fabrizio Carli, Fortunato Bellonzi e Carlo Barbieri. Cento delle sue opere, 98 tele e due sculture, sono ora ospitate nella pinacoteca a lui dedicata di Palazzo Riccitelli in via Mazara. (f.p.)

CULTURA – Il Corriere Peligno

Centenario della nascita del Maestro Italo Picini

7 Novembre 2020 15:56 by redazione

Sulmona,7 novembre- Per celebrare il centenario della nascita del Maestro Italo Picini, il giorno 9 Novembre p.v. alle ore 16,00 in via P. Mazara, 40 a Sulmona (Aq), presso la Pinacoteca Provinciale a lui intitolata, dopo l’installazione della targa si procederà allo scoprimento del drappo.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, la Provincia dell’Aquila con il consigliere A.Ramunno ed il Presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Sulmona Prof. A. Bencivenga.

Per il rispetto delle normative anti-Covid l’intera cerimonia si svolgerà nel cortile della sede della provincia dell’Aquila alla presenza delle autorità invitate e dei giornalisti accreditati.

Un ringraziamento particolare al personale della Provincia dell’Aquila, al Comune di Sulmona, al Prof. Fabio Maiorano per la collaborazione prestata ed alla ditta “Stati marmi e graniti” nella persona del titolare Nico che ha omaggiato la famiglia Picini del manufatto.

Italo Picini ( scheda)

Nato a Bugnara nel 1920, morto a Sulmona 2016. Ha frequentato la Scuola d’Arte di Sulmona e l’Istituto d’Arte dì Firenze, con una borsa di studio del Ministero dell’Educazione Nazionale. E’ stato Preside titolare dell’Istituto d’Arte di Sulmona. dopo avervi insegnato Pittura. Disegno e Arte del Tessuto. Si è dedicato al recupero e al rilancio della tessitura artistica abruzzese (Pescocostanzo) con lusinghieri consensi dalla critica specializzata e primi premi Nazionali e Internazionali. Per tale attività il Ministero della Pubblica Istruzione lo ha comandato ad insegnare Tecniche Espressive delle Tradizioni Popolari Abruzzesi presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila (corso speciale), dal 1976 al 1979. Dal 1942 partecipa per invito e per ammissione a numerose rassegne d’arte ufficiali in Italia e all’Estero fra cui: la XXIV Biennale di Venezia, le Quadriennali di Roma VI, VII, VIII, IX: il Maggio di Bari, dal 1955 al 1958:la Permanente di Milano. 1954: il Premio Michetti. dal 1948 al 1962: la Promotrice di Torino, dal 1953 al 1955; la Nazionale d’Arte di Verona. 1959; la Nazionale “Omaggio al Concilio”, Palazzo Venezia, Roma, 1962; l’Arte nel Mezzogiorno d’Italia. Palazzo delle Esposizioni. Roma 1953; la Collettiva della Galleria Roston di New York ,1963 e quella della Casa di Dante a Toronto, 1975; il Premio Sulmona delle Arti, dal 1957 ad oggi e tutte le regionali d’Abruzzo. Ha conseguito premi nazionali ed internazionali. Premiato ufficialmente dal Presidente della Regione Abruzzo con la statuetta d’argento IL GUERRIERO DI CAPESTRANO “Per una vita dedicala all’Arte”. Suoi dipinti figurano in Musei Pubblici al Castello Spagnolo (L’Aquila), Pinacoteca Regionale di L’Aquila (Palazzo dell’Emiciclo), Castello di Nocciano (CH), Museo d’Avalos Vasto. Museo Barbella Chieti, Museo Internazionale d’Arte Sacra Fermo, Museo Internazionale d’Arte Sacra S. Gabriele: lsola del Gran Sasso(Te).Museo Papa Giovanni XXIII Sotto il Monte(BG), Museo dello Splendore-Giulianova (TE), Pinacoteca della Regione Puglia (Bari), Pinacoteca Civica-Pianella (PE), Pinacoteche Comunali di Pescara,.Teramo, Pratola P. e Sulmona, alle Mostre Permanenti del Palazzo della Provincia Sulmona (AQ), Palazzo Colella di Pratola P. (AQ), al Liceo Classico di Sulmona (AQ), a Casoli d’Atri(TE), Museo degli Angeli-San Giuliano(CB), Museo Epicentro-Gala di Barcellona (ME), Museo degli Arazzi-Palazzo Fanzago ( Pescocostanzo-AQ), in raccolte private in Italia. Francia, Svizzera. Olanda, Usa, Jugoslavia. Hanno scritto di lui: A. Bandera – C. Barbieri – C. Baumgarth – F. Bellonzo – E. Bellucci – P.P. Bellucci – M. Biancale – B. Bianchi – R. Biason – A. Bonanni – M. Calabrese – F. Cavallo – S. Cicatelli – A. Civitareale – C. Alicandri Ciufelli – E. Costi – E. Di Carlo – P. D’Andrea – E. Doni – M. Gallian – A. Gasbarrini -O. Giannangeli – G. Giullante – S. Girace – R. Grabsky – V. Guzzi – F. lengo – M. Lucci – M. Lunetta – A. Mancini – M. Magnifici – G. Magrini – L. Marziano – E. Mattiocco – M. Melson – P, Moretti – R. Notte – R. Panza – O. Pelino – G. Piccirilli – M. Portalupi – C’. Ricciardi – G. Rosato -A. Rubini – A. Sardi – P. Scarpa – G. Sciortino – G. Sgattoni – G. Spinelli de Sant’Elena – I.. Strozzieri – P. Tirone – W. Tortoreto – C. Toumarinson – A. Trinchini – Var – M. Venturoli – Von Graefe – F. Zamponini.

“…e pietas nella sua pittura

La vicenda artistica e la correlata (non certo l’adeguata, come appunto si vedrà) fortuna critica di Italo Picini costituiscono un episodio esemplare della tuttora carente, spesso distorta, conoscenza dei percorsi estetici del Novecento da poco concluso. Per non dilatare genericamente il discorso, s’intenderà qui il Novecento italiano, tuttavia nella fondata convinzione che anche altrove la questione debba porsi in termini non molto dissimili.

( Carlo Fabrizio Carli,Critico d’arte)

ATTUALITÀ – Il Corriere Peligno

Sulmona: Iniziativa in ricordo del pittore Italo Picini

9 Novembre 2020 20:25 by redazione

Sulmona,9 novembre

Cerimonia questo pomeriggio a Sulmona in via Mazara, per intitolare una targa al pittore Italo Picini, in occasione del centenario della sua nascita. La targa è stata collocata all’ingresso della pinacoteca dell’artista sita in Via Mazara, all’interno della quale sono esposte cento opere del pittore scomparso alcuni anni or sono. Presenti Marco Picini nipote del pittore, familiari, parenti, amici, colleghi pittori, il Vice Sindaco di Sulmona Marina Bianco, il consigliere provinciale Andrea Ramunno, Alessandro Bencivenga presidente dell’Archeoclub di Sulmona.

La targa alla memoria di Italo Picini è stata realizzata da Nicola Stati, titolare della ditta Stati marmi e graniti, il quale ha offerto la targa quale omaggio al pittore . Marco Picini nel suo intervento ha ricordato la figura dello zio realtà e la sua carriera professionale fondamentale sia per la città di Sulmona, sia per il territorio peligno, ricordando il suo secolo di vita contrassegnato da successi e trionfi autorevoli. Una della sue immortalità preziose è l’ingente patrimonio artistico che l’artista ha lasciato ai posteri, al mondo della pittura; i suoi quadri, le sue opere, rappresentano l’intero itinerario del secolo di vita dell’artista..Marco Picini, nel suo intervento, ha diffidato pubblicamente e formalmente ogni iniziativa volta ad avere la finalità, di utilizzare il nome della zio Italo, senza la preventiva autorizzazione da parte della famiglia, intervento e precisazione che ha ritenuto doveroso fare.

Molte sarebbero dovute essere le iniziative alla memoria di Italo Picini per celebrare il centenario della sua nascita ma, causa l’epidemia di Coronavirus, non hanno purtroppo avuto luogo. Una cerimonia semplice di pochi minuti ma carica e foriera di emozioni, ricordi imperituri, per ricordare ed onorare un’artista vanto della città di Sulmona, del territorio pelino, dell’intera regione Abruzzo.

Andrea Pantaleo

COMUNICATO STAMPA

Centenario della nascita del Maestro “Italo Picini”

(9/11/1920 – 9/11/2020)

Per celebrare il centenario della nascita del Maestro Italo Picini, il giorno 9 Novembre p.v. alle ore 16,00 in via P. Mazara, 40 a Sulmona (Aq), presso la Pinacoteca Provinciale a lui intitolata, dopo l’installazione della targa si procederà allo scoprimento del drappo.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco della Citta di Sulmona Dott. A. Casini, la Provincia dell’Aquila con il consigliere Dott. A. Ramunno ed il Presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Sulmona Prof. A. Bencivenga.

Per il rispetto delle normative anti-Covid l’intera cerimonia si svolgerà nel cortile della sede della provincia dell’Aquila alla presenza delle autorità invitate e dei giornalisti accreditati.

Un ringraziamento particolare al personale della Provincia dell’Aquila, al Comune di Sulmona, al Prof. Fabio Maiorano per la collaborazione prestata ed alla ditta “Stati marmi e graniti” nella persona del titolare Nico che ha omaggiato la famiglia Picini del manufatto.

Sulmona, 7 Novembre 2020 CESARE PICINI

Comune di Sulmona

![]() Una targa a memoria del maestro Italo Picini. In occasione del centenario della nascita dell’illustre artista sulmonese, scomparso nel 2016,è stata scoperta oggi, alla presenza del vicesindaco Marina Bianco, la targa commemorativa sul muro del palazzo della Provincia che ospita la Pinacoteca provinciale a lui intitolata.

Una targa a memoria del maestro Italo Picini. In occasione del centenario della nascita dell’illustre artista sulmonese, scomparso nel 2016,è stata scoperta oggi, alla presenza del vicesindaco Marina Bianco, la targa commemorativa sul muro del palazzo della Provincia che ospita la Pinacoteca provinciale a lui intitolata.

![]() “Ho partecipato con immenso a piacere alla breve ma significativa cerimonia per omaggiare, a nome dell’amministrazione e della comunità, un figlio illustre di questa città.

“Ho partecipato con immenso a piacere alla breve ma significativa cerimonia per omaggiare, a nome dell’amministrazione e della comunità, un figlio illustre di questa città.

![]() E’ doveroso ricordare il maestro Italo Picini, un artista raffinato che ha dato lustro alla sua terra e all’Italia intera rendendo ancora oggi orgogliosi i sulmonesi, basti pensare alle sue opere: un patrimonio artistico prestigioso da sempre apprezzato dalla critica, tanto da aver ricevuto diversi premi nazionali e internazionali e vantando la partecipazioni ad importantissime rassegne internazionali di arte.

E’ doveroso ricordare il maestro Italo Picini, un artista raffinato che ha dato lustro alla sua terra e all’Italia intera rendendo ancora oggi orgogliosi i sulmonesi, basti pensare alle sue opere: un patrimonio artistico prestigioso da sempre apprezzato dalla critica, tanto da aver ricevuto diversi premi nazionali e internazionali e vantando la partecipazioni ad importantissime rassegne internazionali di arte.

![]() Ho avuto l’onore di averlo conosciuto indirettamente nella sua veste di insegnante nel liceo Artistico Mazara e ne ho subito apprezzato le grandi qualità umane, professionali ed artistiche.

Ho avuto l’onore di averlo conosciuto indirettamente nella sua veste di insegnante nel liceo Artistico Mazara e ne ho subito apprezzato le grandi qualità umane, professionali ed artistiche.

![]() E’ con grande emozione dunque che oggi sono a conferire l’omaggio della città al maestro Picini, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per far sì che il suo nome e le sue opere vivano per sempre”. Lo afferma il vicesindaco Marina Bianco. Presenti la famiglia Picini, il consigliere provinciale e comunale Andrea Ramunno e il presidente dell’Archeoclub sez di Sulmona Alessandro Bencivenga.

E’ con grande emozione dunque che oggi sono a conferire l’omaggio della città al maestro Picini, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per far sì che il suo nome e le sue opere vivano per sempre”. Lo afferma il vicesindaco Marina Bianco. Presenti la famiglia Picini, il consigliere provinciale e comunale Andrea Ramunno e il presidente dell’Archeoclub sez di Sulmona Alessandro Bencivenga.

UNA TARGA IN MEMORIA DEL MAESTRO ITALO PICINI – Centro Abruzzo News

SULMONA – In occasione del centenario della nascita dell’illustre artista sulmonese, scomparso nel 2016,è stata scoperta oggi, alla presenza del vicesindaco Marina Bianco, la targa commemorativa sul muro del palazzo della Provincia che ospita la Pinacoteca provinciale a lui intitolata.“Ho partecipato con immenso a piacere alla breve ma significativa cerimonia per omaggiare, a nome dell’amministrazione e della comunità, un figlio illustre di questa città”Ha affermato il sindaco di Sulmona Annmaria Casini.”E’ doveroso ricordare il maestro Italo Picini, un artista raffinato che ha dato lustro alla sua terra e all’Italia intera rendendo ancora oggi orgogliosi i sulmonesi, basti pensare alle sue opere: un patrimonio artistico prestigioso da sempre apprezzato dalla critica, tanto da aver ricevuto diversi premi nazionali e internazionali e vantando la partecipazioni ad importantissime rassegne internazionali di arte.Ho avuto l’onore di averlo conosciuto indirettamente nella sua veste di insegnante nel liceo Artistico Mazara e ne ho subito apprezzato le grandi qualità umane, professionali ed artistiche.E’ con grande emozione dunque che oggi sono a conferire l’omaggio della città al maestro Picini, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per far sì che il suo nome e le sue opere vivano per sempre”. Lo afferma il vicesindaco Marina Bianco. Presenti la famiglia Picini, il consigliere provinciale e comunale Andrea Ramunno e il presidente dell’Archeoclub sez di Sulmona Alessandro Bencivenga.

CENTENARIO NASCITA DEL MAESTRO “ITALO PICINI” – Centro Abruzzo News

SULMONA – “Nato a Bugnara nel 1920, morto a Sulmona 2016. Ha frequentato la Scuola d’Arte di Sulmona e l’Istituto d’Arte dì Firenze, con una borsa di studio del Ministero dell’Educazione Nazionale. E’ stato Preside titolare dell’Istituto d’Arte di Sulmona. dopo avervi insegnato Pittura. Disegno e Arte del Tessuto. Si è dedicato al recupero e al rilancio della tessitura artistica abruzzese (Pescocostanzo) con lusinghieri consensi dalla critica specializzata e primi premi Nazionali e Internazionali. Per tale attività il Ministero della Pubblica Istruzione lo ha comandato ad insegnare Tecniche Espressive delle Tradizioni Popolari Abruzzesi presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila (corso speciale), dal 1976 al 1979. Dal 1942 partecipa per invito e per ammissione a numerose rassegne d’arte ufficiali in Italia e all’Estero fra cui: la XXIV Biennale di Venezia, le Quadriennali di Roma VI, VII, VIII, IX: il Maggio di Bari, dal 1955 al 1958:la Permanente di Milano. 1954: il Premio Michetti. dal 1948 al 1962: la Promotrice di Torino, dal 1953 al 1955; la Nazionale d’Arte di Verona. 1959; la Nazionale “Omaggio al Concilio”, Palazzo Venezia, Roma, 1962; l’Arte nel Mezzogiorno d’Italia. Palazzo delle Esposizioni. Roma 1953; la Collettiva della Galleria Roston di New York ,1963 e quella della Casa di Dante a Toronto, 1975; il Premio Sulmona delle Arti, dal 1957 ad oggi e tutte le regionali d’Abruzzo. Ha conseguito premi nazionali ed internazionali. Premiato ufficialmente dal Presidente della Regione Abruzzo con la statuetta d’argento IL GUERRIERO DI CAPESTRANO “Per una vita dedicala all’Arte”. Suoi dipinti figurano in Musei Pubblici al Castello Spagnolo (L’Aquila), Pinacoteca Regionale di L’Aquila (Palazzo dell’Emiciclo), Castello di Nocciano (CH), Museo d’Avalos Vasto. Museo Barbella Chieti, Museo Internazionale d’Arte Sacra Fermo, Museo Internazionale d’Arte Sacra S. Gabriele: lsola del Gran Sasso(Te).Museo Papa Giovanni XXIII Sotto il Monte(BG), Museo dello Splendore-Giulianova (TE), Pinacoteca della Regione Puglia (Bari), Pinacoteca Civica-Pianella (PE), Pinacoteche Comunali di Pescara,.Teramo, Pratola P. e Sulmona, alle Mostre Permanenti del Palazzo della Provincia Sulmona (AQ), Palazzo Colella di Pratola P. (AQ), al Liceo Classico di Sulmona (AQ), a Casoli d’Atri(TE), Museo degli Angeli-San Giuliano(CB), Museo Epicentro-Gala di Barcellona (ME), Museo degli Arazzi-Palazzo Fanzago ( Pescocostanzo-AQ), in raccolte private in Italia. Francia, Svizzera. Olanda, Usa, Jugoslavia. Hanno scritto di lui: A. Bandera – C. Barbieri – C. Baumgarth – F. Bellonzo – E. Bellucci – P.P. Bellucci – M. Biancale – B. Bianchi – R. Biason – A. Bonanni – M. Calabrese – F. Cavallo – S. Cicatelli – A. Civitareale – C. Alicandri Ciufelli – E. Costi – E. Di Carlo – P. D’Andrea – E. Doni – M. Gallian – A. Gasbarrini -O. Giannangeli – G. Giullante – S. Girace – R. Grabsky – V. Guzzi – F. lengo – M. Lucci – M. Lunetta – A. Mancini – M. Magnifici – G. Magrini – L. Marziano – E. Mattiocco – M. Melson – P, Moretti – R. Notte – R. Panza – O. Pelino – G. Piccirilli – M. Portalupi – C’. Ricciardi – G. Rosato -A. Rubini – A. Sardi – P. Scarpa – G. Sciortino – G. Sgattoni – G. Spinelli de Sant’Elena – I.. Strozzieri – P. Tirone – W. Tortoreto – C. Toumarinson – A. Trinchini – Var – M. Venturoli – Von Graefe – F. Zamponini”.

A scritto di lui il Critico d’arte Carlo Fabrizio Carli

“…e pietas nella sua pittura

La vicenda artistica e la correlata (non certo l’adeguata, come appunto si vedrà) fortuna critica di Italo Picini costituiscono un episodio esemplare della tuttora carente, spesso distorta, conoscenza dei percorsi estetici del Novecento da poco concluso. Per non dilatare genericamente il discorso, s’intenderà qui il Novecento italiano, tuttavia nella fondata convinzione che anche altrove la questione debba porsi in termini non molto dissimili.

Ora, che i bilanci storico-critici novecenteschi richiedessero – a parte emergenze di consolidata rilevanza – di essere sottoposti a attenta verifica non è certo istanza né nuova né isolata. Tuttavia si danno degli episodi in cui la vistosità della sopravvalutazione, ovvero l’entità dei torti critici – Italo Picini risultando penalizzato da questi ultimi – giunge ad assumere tale perentoria evidenza da assurgere al rilievo di un “caso” culturale.

Che uno dei maggiori artisti dell’Abruzzo del secondo dopoguerra, certo il più significativo espresso, durante almeno un ventennio – diciamo pure, dalla fine degli anni ’40 a tutti i ’60 – dal comprensorio peligno; colui che, negli anni ’50, rivestì per l’intera regione il ruolo di “uomo delle novità”, ruolo coerentemente, del resto, sottolineato dalle partecipazioni alla Biennale veneziana, alle Quadriennali e, con insistenza serrata, alle più prestigiose rassegne nazionali, dai “Premi Michetti”, al “Maggio” di Bari, e via via – come documentato dal regesto espositivo – abbia visto nel tempo offuscare la propria notorietà, perfino a vantaggio di modesti epigoni, costituisce una vera e propria distorsione storiografica (per disinformazione, evidentemente), che impone di essere riparata e risarcita.

I primissimi esordi dell’artista vanno individuati nella frequentazione dell’Istituto d’Arte di Firenze – siamo negli anni di viraggio tra terzo e quarto decennio del ‘900 – con l’opzione per un’attitudine marcatamente intimistica, una raffinata pittura tonale (non si dimentichi l’influsso morandiano e della “Scuola Romana”) e per una tavolozza in cui prevalevano le terre. Esemplare approdo di questa iniziale fase piciniana – per nulla marginale, come qualche critico ha ipotizzato – può considerarsi un piccolo olio Piccioncini (1945), non facente parte della donazione e attualmente da considerarsi disperso.

Non si dimentichi, d’altronde, che all’Istituto d’Arte fiorentino Picini ebbe come maestri Gianni Vagnetti e Alberto Caligiani, in un’atmosfera culturale ispirata dalle figure di Ottone Rosai e di Ardengo Soffici, di Felice Carena e di Primo Conti. Ma Firenze significa innanzitutto storia dell’arte, i musei, le chiese e i palazzi con il loro corredo plastico-pittorico, che difatti Picini ebbe modo di frequentare con assiduità, restando colpito in particolare da Giotto, con le sue Madonne dalla fisicità possente di popolane regali, e da Masaccio, specialmente quello del Carmine e in particolare La cacciata dall’Eden, figure di perentoria plasticità che, al confronto diretto, fanno apparire goffi e risibili i primogenitori di Masolino: una lezione che avrebbe avuto molto da insegnare all’artista appena qualche anno più tardi, come si vedrà.

Ecco, quindi, la prima decina di dipinti – perloppiù nature morte e ritratti – eseguiti da un Picini tra i 20 e i 25 anni; dipinti già maturi e personali, che vengono difatti notati e premiati anche in occasioni rilevanti, come, nel 1942, il “Premio Città di Firenze” e la Sindacale interregionale pescarese. Comunque pittura tutta privata, personale, della quale l’artista neppure ipotizzava una destinazione commerciale, fedele già allora a quella che sarebbe sempre stata per lui una costante disposizione, seppure enunciata nell’ambito di una esplicita dichiarazione di poetica, solo molti anni più tardi: “non lavoro per l’arredo della casa“.

Tale pacato approccio alla pittura venne letteralmente sconvolto dalla visita che il pittore effettuò nel 1946 alla mostra d’arte francese, allestita a Roma alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna; esposizione che, dopo gli anni terribili della guerra e il periodo di accentuata declinazione classicista e di un certo quale rinserramento autarchico che li aveva preceduti, veniva a riaprire, nella capitale e più diffusamente nell’area centro-meridionale del Paese, un confronto diretto (quindi oltre la mediazione degli Italiens de Paris) della cultura italiana con quanto si era verificato, nel trascorso quarto di secolo, nell’ambito delle tendenze estetiche internazionali d’avanguardia.

In particolare, la presa di coscienza del lessico postcubista e degli approdi surrealisti sortirono su Picini un effetto realmente dirompente, che – probabilmente – dovettero andare di pari passo con l’eco suscitata nell’artista da quanto andava maturando anche in Italia, in direzione dell’ Astratto concreto venturiano. L’attitudine riflessiva e intimistica si ribaltò letteralmente in una disposizione fantastica e visionaria, aperta all’impiego antinaturalistico del colore, e comunque caratterizzata dall’abolizione dalla tavolozza del bianco e del nero. Ecco così nascere opere come Danza primitiva (1946) e Contorsionista (1949), tra le isolate ideazioni plastico-tridimensionali (modellate in cera e gesso) e un gruppo di oli dalla cromia vivacissima e dalla risoluzione formale sinteticamente geometrizzata ( Il Mulino stregato 1946; C’era un cavallo tutto quadrettato, 1949), alcuni dei quali (La notte della Befana,1946; Carro, 1947, esposto alla Biennale veneziana del 1948) sembrerebbero specificatamente rinviare prepotentemente al repertorio del futurismo deperiano, se non fosse per il fatto che al tempo Picini non doveva neppure conoscere l’artista di Rovereto.

Ma è sul versante cronologico tra anni ’40 e ’50 che Picini accede al repertorio figurativo più propriamente personale. e che ne connoterà la pittura durante un buon quindicennio: sono ritratti di donne del popolo, non di rado bambine (contadine, lavandaie, pescivendole, mietitrici, vesciarelle, ovvero trovatelle), ma pure inquadrature paesaggistiche pressoché interamente del territorio peligno, e qualche rara natura morta. Una pittura, dunque, fortemente contestualizzata in quanto a collocazione geografica, ma nondimeno nient’affatto provinciale, coraggiosa nel prendere le distanze – pur nell’affinità dei temi – da una tradizione figurativa locale, abruzzese, ancora pressoché egemone e ritualmente assecondata. Picini raffigurava, sì, le popolane della sua terra, ma la sua attitudine non era certo più quella di un pittoresco compiaciuto e etnografico di un Michetti e di un Celommi; faceva egli pittura sociale, ma la sua disposizione era ben diversa da quella estremo-feudale di un pur grandissimo Patini. I decenni erano passati; ed era passata la guerra, con le distruzioni materiali e morali, con una rincrudita povertà, ma anche con le avvisaglie di mutamenti radicali. Per chi avesse antenne sufficientemente sensibili e sapesse spingersi oltre la scorza delle apparenze, era evidente come l’Abruzzo arcaico e patriarcale, con i suoi seducenti, immemorabili retaggi tradizionali, le profonde ingiustizie sociali, la piaga dell’emigrazione, fosse ormai alla soglia della svolta modernizzatrice.

Per anni, Picini visitò d’estate i lavatoi pubblici, i mercati, le campagne abruzzesi, disegnando le donne del popolo intente nei loro durissimi lavori; disegni veloci, molto attenti al dato chiaroscurale, o bozzetti a tempera che, d’inverno, rielaborava in pittura ad olio o ancora a tempera nello studio sulmonese. Ciò che più stava a cuore a Picini erano, in realtà, dei valori formali, le larghe masse, le curve di quelle donne disfatte dalle gravidanze e da fatiche spesso disumane; affidate alla loro carnalità debordante: figure risolte in monocromo, sull’azzurro, sul turchino, sul verde, sul violetto; che erano poi i colori della Valle peligna; gamma a cui s’improntavano dunque, spontaneamente, anche i paesaggi.

Ma presto l’interesse formale, mai freddo e astratto, lasciava spazio nell’attitudine del pittore alla partecipazione esistenziale, alla ribellione verso un destino privo di umano riscatto; alla solidarietà nei confronti dei ceti più esposti e fragili: le donne e i bambini in particolare. Davvero, nel caso dell’artista abruzzese, valeva l’antico adagio: facit indignatio versus; la ribellione si faceva pittura.

Più avanti ancora sarà la volta, sull’onda delle notizie drammatiche provenienti dal Sudamerica – a cominciare dall’abnorme tragedia dei “ragazzi di strada” brasiliani – degli adolescenti, tuttavia, visti non soltanto in quanto vittime di eventi crudeli, ma altresì in quanto interpreti di una differente rispetto a quella degli adulti, commossa, talvolta pure aspra e tagliente, fragilità sentimentale (Cinema all’aperto, 2000).

Pochi pittori, come Picini, hanno dato voce con tanta intima adesione ad istanze di profonda pietà per l’uomo e il suo destino; pietà lontana tanto da sfaldamenti sentimentali che da concessioni ad una retorica ideologica. L’artista è perfettamente consapevole – lo ha anzi pubblicamente dichiarato, evocando ricordi personali – che nella durezza della loro esistenza, proprio quelle popolane su cui si posava il suo sguardo pietoso, potevano a loro volta essere crudelissime nei confronti, poniamo, degli animali. D’altronde, evocando le vittime innocenti di catastrofi naturali (Madre del Vajont, 1964; Vedova del Belice, 1968) e più tragicamente ancora di conflitti etnici e politici – si trattasse del Vietnam, della Palestina, del Nicaragua, dei territori dell’ex Jugoslavia, ma anche della Svezia permissiva e del suo soltanto apparentemente liberale sistema carcerario (Tentativo di fuga, 1993) – egli ha sempre guardato alla sofferenza dell’uomo, non al marchio e alle convenienze ideologiche, assumendo perciò stesso una collocazione isolata e impopolare, e rinunciando a facili e interessati avalli di parte.

Indicativi riescono al riguardo i collegamenti da taluno istituiti tra il mondo pittorico di Picini e quello letterario di Ignazio Silone – cristiano senza chiesa e socialista senza partito – per quanto riguarda il mondo contadino, e quello dell’eretico e scomodo Pasolini, per quanto riguarda gli adolescenti, che dalle immagini pittoriche piciniane istintivamente rinviano la memoria all’acerba umanità delle periferie romane degli anni ’50 e ’60.

Quali i referenti più propriamente pittorici dell’artista? La critica ne ha opportunamente indicato un vasto spettro, come giustamente si confà ad un artista coltivato, dai molti interessi e curiosità intellettuali. Referenti, peraltro, più pertinenti al lavoro piciniano dai tardi anni ’60 in avanti. quali l’Espressionismo nordico e in particolare tedesco d’inizio ‘900: da Ensor a Permeke, da Munch a Nolde e alla Brucke, dalla Kollwitz a Barlach a Kokosckha; ma pure il grandissimo, davvero imprescindibile Bacon (se ne tornerà a parlare più avanti) e, per approdare alla situazione italiana, un certo realismo di matrice sociale, esemplarmente interpretato – per intenderci – da un pittore come Alberto Sughi.

Tuttavia, a quanto risulta, ne ha tralasciato uno che pure per Picini rivestì rilevanza notevolissima e fino a partire dagli anni ’50. Vale a dire Lorenzo Viani, anche lui intento a evocare con attitudine di forte pietà un mondo di esclusi, di vinti: pescatori viareggini, contadini versiliesi, vageri, prostitute. Un ulteriore referente privilegiato per Picini può essere ravvisato in Luigi Bartolini pittore (più ancora che nel mirabile magistero incisorio), specie riguardo il topos ricorrente di massicce lavandaie intente al lavoro presso le fontane marchigiane.

Proseguendo l’esame dell’itinerario pittorico piciniano, al ciclo dei monocromi azzurro-verdi fece seguito una breve fase di maggiore articolazione cromatica (si rifletta, poniamo, agli oli Lavandaie, 1955 e Crivellatura del grano, 1958), che prescindeva tuttavia da accensioni violente. Pittura di larghe masse, di ampie stesure cromatiche che, dal punto di vista tematico, si atteneva pur sempre al repertorio delle popolane e dei paesaggi peligni, ma che, per quanto riguardava l’impianto compositivo, si faceva più istintiva, più libera da un iniziale progetto, fino alla pratica dissoluzione del ruolo del disegno. Pittura che si sviluppava progressivamente durante lo stesso processo elaborativo del quadro, magari utilizzando, se fossero tornati utili alla composizione, elementi casualmente propostisi (colature, macchie), e registrava così in Picini – che sarebbe sempre restato fedele alle istanze figurali, al primato dell’immagine – un filtrato influsso delle allora fortunatissime istanze aniconiche. Del resto, si guardi ad un dipinto come La casa spaccata del 1961, risolto con una decisa semplificazione delle zone cromatiche (a “macchia”), assai attenta ai valori tonali e prossima al lessico astratteggiante.

E, certo, ha il suo preciso significato il fatto che Picini, a differenza di molti altri esponenti della figurazione, pure nel corso del doppio decennio ’60 e ’70, abbia costantemente evitato il ricorso al filtro fotografico, scegliendo di restare esclusivamente legato alle istanze della pittura.

A metà degli anni ’60, è dato registrare un rallentamento dell’attività espositiva del nostro artista, fino ad allora intensissima: l’incarico di Direttore della Scuola d’Arte sulmonese, la guida del “laboratorio” di tessitura tradizionale da lui promosso a Sulmona con appassionata competenza, infine l’insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila valsero ad indirizzare in ambito didattico molte energie di Picini, sottraendole alla pittura. Ad ogni modo, pur senza nessun diretto nesso causale, proprio in questo frangente cronologico la pittura dell’artista conosce un ulteriore momento di svolta: i quadri tornano all’impianto monocromatico, anche se il colore diviene ora il grigio, o meglio, un’ampia gamma di grigi caldi, talvolta viranti verso il bruno e l’ocra. La ragione di questa scelta di Picini appare evidente: è una scelta di valenza antimpressionistica; il desiderio di reagire al dissolvimento dell’immagine e della pittura in un pur cromaticamente affascinante sfarfallio retinico; e, al tempo stesso, di contrapporre i tanti drammi umani della contemporaneità ad un’ormai anacronistica joie de vivre, all’attitudine spensierata che proprio l’Impressionismo aveva interpretatate in forme esemplari, dando voce in pittura all’ottimismo che discendeva dalle certezze borghesi e positiviste del secondo ‘800. Non a caso, di quello strepitoso contesto artistico, Picini sceglieva di guardare a due artisti sommi ma austeri, defilati e in certa misura discordi, come Daumier e Millet, oltre ovviamente alla lezione imprescindibile di Cézanne, maestro primo di tutti i moderni.

E, come si è già avuto modo di accennare, questa matura fase piciniana rivela l’eco probabilmente inevitabile della pittura immensa e sconvolgente di Francis Bacon; avvertibile in particolare nei lineamenti dei visi aggrediti da una sorta di dissolvenza, segnati dal marchio di una stranitezza intima e travagliata, orma della più radicale tragicità del maestro inglese, di quella sequenza di volti devastati dal male di vivere, da una solitudine disperata e invalicabile, dall’insorgere quasi metamorfico dell’elemento bestiale, sempre latente nell’essere umano.

Ne discendeva, nell’artista abruzzese, una pittura aspra e disamabile fino a riuscire scontrosa; antigraziosa, la definì lo stesso Picini, facendo propria una sigla coniata, molti anni prima e in un contesto completamente diverso da Carrà, per designare la fase più marcatamente arcaicista del suo itinerario.

In un primo segmento operativo, i soggetti restano gli stessi: quelle popolane abruzzesi, cui tanta austerità formale e coloristica giova ad attribuire una monumentalità solenne, una sorta di austera regalità. Ma presto – e siamo ormai agli esordi degli anni ’70 – l’attenzione di Picini andava spostandosi, come s’è accennato, sul mondo dei bambini e degli adolescenti, vittime innocenti e più esposte delle guerre e delle crudeltà dei grandi. Senza tuttavia che il tema prevalente diventasse esclusivo, come attestano opportunamente qualche inquadratura di paesaggio (l’olio Rocce bianche, 1978) e una più nutrita serie di felici nature morte, di cui gioverà qui citare almeno una tempera di grande qualità come Branda – disamabile, eppure struggente, al limite perfino inquietante “natura morta” fatta solo di una rete da letto con sopra il fagotto malamente ripiegato di lenzuoli e coperte – attualmente conservata a L’Aquila nel Museo d’Arte Contemporanea del Castello spagnolo.

Dalla fine degli anni ’70 in avanti, fino ad oggi in sostanza, la pittura di Italo Picini ha proseguito in tale alveo, con tuttavia un intimo mutamento di rotta, in direzione di una progressiva riacquisizione del disegno, del progetto iniziale del quadro, che a lungo l’artista aveva invece sacrificato a quella che è stata la prioritaria ansia estetica della modernità: l’effetto di immediatezza istintiva, la cattura dell’emozione, infine la rivelazione dell’attimo. Un esito, certo provvisorio del lavoro tuttora alacremente aperto dell’artista, ma ben indicativo della coerenza di un itinerario d’arte e di vita, di cultura e d’impegno civile, sempre fedele a sé stesso, costantemente teso a coniugare estetica ed etica, comunque a privilegiare il primato del sentimento e dell’emozione.

Sulmona -ZAC 7

A 100 anni dalla nascita una targa per ricordare il maestro Picini

A 100 anni esatti dalla nascita del Maestro Italo Picini lunedì 9 Novembre alle 16, nella Pinacoteca Provinciale a lui intitolata, sarà scoperta una targa. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, la Provincia dell’Aquila con il consigliere Andrea Ramunno ed il Presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Sulmona Alessandro Bencivenga. Per il rispetto delle normative anti-Covid l’intera cerimonia si svolgerà nel cortile della sede della provincia dell’Aquila alla presenza delle autorità invitate e dei giornalisti accreditati. “Un ringraziamento particolare al personale della Provincia dell’Aquila” fanno sapere i familiari di Picini “al Comune di Sulmona, al Prof. Fabio Maiorano per la collaborazione prestata ed alla ditta “Stati marmi e graniti” nella persona del titolare Nico che ha omaggiato la famiglia Picini del manufatto”.